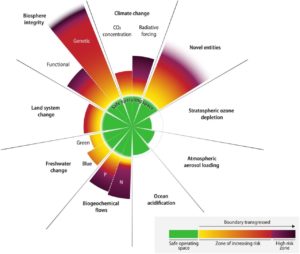

Se qualcuno dubita ancora che la ragione storica dei cambiamenti climatici ed ecosostenibili che stanno traghettando il nostro pianeta verso la deriva ecologica vada ricercata nei modelli culturali eurocentrici innescati dalle rivoluzioni industriali e da quell’antropocentrismo totalizzante che ha costruito la cosiddetta Età del Progresso, tutti concordano che la missione presente e futura dell’umanità debba trovare la propria ragione nello sforzo globale per strappare le nostre risorse naturali all’olocausto ecologico.

L’imperativo green

Allertata e allarmata dalle sirene della deriva eco-planetaria, una multiculturalità trasversale sembra convergere da tempo verso l’imperativo green. Ciascuno può dotarsi del suo Pedigreen, quasi fosse necessario un qualche certificato rilasciato dal Libro Verde della Natura per poterla rispettare.

Si può fare o essere green in qualsiasi paese o luogo cosiddetto sensibile a tematiche ambientaliste o di conservazione ecologica; si può essere green indossando un capo d’abbigliamento prodotto con processi ecosostenibili, senza abuso di acqua e uso di coloranti petrolchimici; essere green vuol dire mangiare sano e prima ancora coltivare la terra scientemente, licenziando quegli stessi agenti inquinanti che la cosiddetta agricoltura verde degli anni ’60 e ’70 del ‘900 sbandierava come il toccasana per ottenere suoli più produttivi e popolazioni meno affamate.

Si può abitare green vivendo in case e luoghi di lavoro – all’interno dei quali trascorriamo in media il 90% del nostro tempo – costruiti tramite processi e con materiali ecosostenibili. E il rimanente 10% possiamo pur sempre passarlo all’aria aperta, a patto che non ci impegniamo ad impollinarla con agenti inquinanti.

Ecco perché, allora, dovremo sempre più spostarci consapevolmente, tramite sistemi di mobilità sostenibile che riducano “all’ultima goccia” l’uso di carbon fossile. Ma tutto quanto sarà possibile soltanto grazie alla green economy, il termine per eccellenza che nessun vocabolario della lingua sostenibile possa escludere.

E caso mai non potessimo abbandonarci nel fine settimana in paesaggi sostenibili, immersi nelle viscere della Vergine Natura strappata al degrado ambientale, beh allora nessun problema, possiamo pur sempre riempire la nostra green agenda con manifestazioni di diffusione e sensibilizzazione verso una cultura ecologica (green week). Quasi che essere green volesse dire essere alla moda.

Beh, se la cura dell’ambiente venisse meglio digerita tramite comportamenti sociali del momento, allora ben venga la moda green. Ma per essere davvero green i nostri comportamenti, individuali e collettivi, devono o dovrebbero permeare qualsiasi processo vitale (alimentare, economico-produttivo, culturale, sociologico, antropologico), spogliandolo dalla o dalle mode per indossare le vesti dell’abitudine.

Così la nostra coscienza ambientalista, anziché attraversare temporaneamente i comportamenti sociali, potrà davvero essere stratificata come fenomeno culturale permanente; solo così rinunceremo a essere alla moda per ritornare a essere umani. O a Essere Natura, come suggerisce l’antropologo Andrea Staid nel titolo di un suo recente libro (2022).

Ma questa è e sarà una questione da risolvere in seno alla concezione antropocentrica costruita sul dualismo natura/cultura e sulla razionalizzazione del mondo naturale strumentale al suo controllo geoeconomico.

Altri popoli e altre culture, forti del loro innato ecocentrismo, continueranno a vivere come parte della natura, intonando la propria azione al suo ordine, senza limiti di specie con l’ecosistema vegetale e animale.

Cultura – Natura

La cultura illuminista ha sovente dipinto il mondo naturale come l’ambiente che ci circonda, contrapposto alla cultura descritta e raccontata come il prodotto dell’azione degli umani (…). Una coppia binaria in cui la cultura (ciò che è regolato dal pensiero e dalla tecnologia umana) è universalmente valutata come superiore alla natura (ciò che non è regolato – A. Staid).

Le scienze moderne e la paleoantropologia in primis contrastano energicamente la separazione epistemologica tra natura e cultura, inquadrando quest’ultima secondo un’angolazione biologica (biorealista).

Clifford Geertz (1926-2006) – l’antropologo statunitense che ha rivisto criticamente il pensiero strutturalista di Claude Lévi-Strauss alla luce di un modello riflessivo costruito sull’ermeneutica – osserva che “tanto la natura quanto la cultura sono di fatto delle costruzioni culturali che vengono interpretate a seconda delle scelte e delle prospettive delle diverse popolazioni (…)”.

Il concetto stesso di natura è il derivato di una visione eurocentrica che la subordina al primato della cultura imposto dall’egemonia antropocentrica dell’età del progresso. Lo ribadisce Bruno Latour (1947-2022), sociologo e antropologo francese, inquadrando il concetto di cultura come un prodotto artificiale costruito dall’uomo mettendo la natura tra parentesi. “Ci sono tanti modi culturalmente specifici di pensare, immaginare e relazionarsi con il concetto di natura” – A. Staid.

Naturalismo eurocentrico

Ecco allora che quel Naturalismo eurocentrico di cui siamo figli e che esplicitamente prescrive la ricetta green per curare il pianeta, talvolta appare una ulteriore affermazione di una salvifica visione antropocentrista che si dichiara come soluzione ultima per il recupero degli equilibri vitali degli ecosistemi.

Dall’alto della sua classificazione razionale, questa concettualizzazione spesso esclude o sovrasta quella visione animista sulla quale si reggono molte altre culture del pianeta, una sorta di ecosofia che non ammette distinzioni di sorta tra le specie viventi.

L’antropologa cino-americana Anna Lowenhaupt Tsing (n. 1952), in Il fungo alla fine del mondo (The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins), esplora fertili possibilità di convivenza collaborativa tra specie in un’epoca di massiccia devastazione umana.

Convivere con i fossili del proprio tempo, custodi parlanti di un’archeologia dell’ecodistruzione che non finiremo certo di archiviare, è lo spirito alla

base della “livability” narrata dalla Tsing, un tacito patto tra specie nel quale la Natura previene l’azione dell’uomo mentre questi si sforza di intonarvi la propria azione. Ma attenzione: curando l’ambiente l’uomo cura sé stesso.

Cura dell’ambiente – cura dell’uomo

E qui veniamo al punto. Per trovare un equilibrio nella tormentata dialettica del cambiamento ambientale, per disegnare un futuro in cui vivere e lavorare in armonia con la natura la società, oggi, non può negare le regole ferree della produzione capitalistica.

Alla regressione dirompente prefigurata da Ernest Callenbach in Ecotopia (1975) ormai cinquant’anni or sono – una società che opera la secessione dagli Stati Uniti d’America cui apparteneva e dal suo Progresso – si può immaginare un mondo ecologicamente sostenibile attraverso una convivenza intelligente (la livability di Anna Tsing), intonando l’azione dell’uomo alla potenza rigeneratrice della Natura, alla sua intrinseca attitudine di metabolizzare le perturbazioni attraverso i propri processi vitali, alla sua resilienza nel rinaturalizzarsi.

Per farlo, dovremo rinunciare al nostro dominio verticale sul mondo naturale, affiancando i suoi ritmi e processi di rigenerazione, imparando a convivere con le nostre rovine così come la Natura si è adattata a rigenerarsi sui nostri disastri.

Dobbiamo, forse, archiviare l’Utopia e trasformare l’Ecotopia nella nostra capacità di convivere con i processi naturali, dobbiamo riaffiliarci alla natura e abilitarci ai suoi processi, alle sue forme, al suo ordine.

“Tutte le forme di vita sono in equilibrio e in armonia tra di loro senza avere una supremazia una sull’altra, mentre la terra non è una proprietà privata statica, radicata, ma un luogo senza frontiere fatto di flussi tra città e foresta” – Davi Kopenawa.

L’architetto del presente non dovrà certo indossare l’abito, spesso alla moda, dello sciamamo-ecosofista; gli basterà operare con gli strumenti della scienza, della tecnica e dell’etica per far convivere l’uomo con il conto entropico che la natura gli sta già presentando.

La ragione economica dell’Era industriale insegue il suo traguardo nel mito del Progresso, inteso come efficienza generatrice di benessere. Tuttavia, quella rivoluzione produttiva e sociale che dalla Gran Bretagna si innerva ovunque a partire dal 1760, trova il suo convenzionale tramonto nelle coscienze collettive dopo 250 anni secchi.

Nel luglio 2008, allorquando il greggio sfiora l’asta dei 150 dollari il barile, l’economia globale comincia a prendere coscienza dell’inizio della fine dell’era industriale basata sull’utilizzo dei combustibili fossili.

La caduta del cielo. Parole di uno sciamano yanomami (copertina)

Il contestuale collasso del mercato finanziario costruito su mutui subprime si arrende allo sbandare dell’economia reale fuori controllo dei combustibili fossili. Come osserva Jeremy Rifkin: “Il rovescio della medaglia di aver riportato alla luce il cimitero del Carbonifero con la sua miniera di energia confinata per creare l’Età del Progresso è che ci siamo ritrovati con un conto entropico da pagare, sotto forma di emissioni foriere di riscaldamento globale, che ora minacciano il futuro della vita sulla Terra”.

La vulnerabilità di una teoria dell’equilibrio di mercato fondata esclusivamente su un processo di razionalizzazione delle risorse finalizzato all’efficienza produttiva e alla massimizzazione dei profitti impone un radicale ripensamento dell’economia reale e, cosa più importante, della natura dell’attività umana.

Come sostiene Jeremy Rifkin, occorre “trovare la strada verso un modo più adattivo ed empatico di vivere, (…) ripensare alla nostra stessa esistenza nel tempo e nello spazio è probabilmente per la nostra specie l’ultima occasione per cambiare strada e per capire come prosperare su una Terra imprevedibile che si sta rinaturalizzando”.

Produzione primaria netta e nuove urbanità

La produzione primaria netta, ovvero il tasso di produzione di nuova biomassa vegetale nell’ecosistema, è la risorsa ri-generatrice di tutta la ricchezza del

pianeta nonché fonte della catena alimentare di tutte le specie viventi.

Definita come il “totale dell’anidride carbonica assorbita dalla vegetazione durante la fotosintesi diminuito della quantità di anidride carbonica durante la respirazione”, la produzione primaria netta terrestre ha rappresentato il capitale naturale dell’uomo dai 200.000 anni della sua comparsa.

Fino alla seconda metà del XVIII secolo, prima dell’avvento dell’Era industriale, si stima che i 700 milioni di inquilini del pianeta consumassero appena il 3% della sua produzione primaria netta globale, condividendola paricraticamente con tutte le creature viventi, animali e vegetali.

Le recenti previsioni delle Nazioni Unite stimano altresì che nel 2050 la popolazione mondiale potrebbe sfiorare i dieci miliardi (9,7 mld), per attestarsi su un valore massimo di 10,4 miliardi a fine secolo.

Quindi, nei 3 secoli successivi alla Prima Rivoluzione industriale – il periodo 1760-2080 – la comunità dei nostri ominidi è aumentata o si moltiplicherà di ben 15 volte; da qui si evince che il consumo umano di biomassa vegetale passerà dall’attuale 25% a oltre il 45%, ovvero quasi metà della produzione netta globale da condividere con le restanti creature.

Considerando che l’altra metà verrà e viene tuttora assorbita dal miliardo e 300 milioni di bovini allevati per sfamare il genere umano – a conti fatti i più grossi produttori di carne e gas serra del pianeta – il consuntivo entropico si profila impietoso. Ancora più spietato se consideriamo la sempre più marginale possibilità di rigenerare biomassa vegetale in ragione di ecosistemi sempre più consunti.

Quindi, in estrema sintesi: 3 miliardi di persone in più nei prossimi trent’anni sarà il risultato di una popolazione mondiale globale che si prevede aumenterà del 50%, secondo un trend di crescita giornaliero di 300.000 unità. Una popolazione equivalente a una città come Milano a settimana per i prossimi 3 decenni.

Ecco fatto: la nuova guerra dei trent’anni, i prossimi, sarà la battaglia che dovrà sostenere il genere umano – e le specie viventi tutte – per ammortizzare il conto entropico che ci presenterà il prossimo sold-out umanitario, una prova di resilienza da condurre a fil di logica e non a fil di spada.

Come convivere con l’ombra minacciosa del cosiddetto olocausto ecologico se non stimolando la produzione primaria netta di biomassa vegetale? I termini dell’equazione sembrano destinati a elidersi; nuove conurbazioni di 3 milioni di anime a settimana eroderanno alla natura trilioni di ettari di soprasuolo, la eco-risorsa scarsa disponibile per nutrire l’equilibrio vitale della Terra.

E i suoli vergini che non saranno dell’uomo saranno comunque sottratti alla biodiversità per ricavarvi radure in cui soggiogare plotoni di buoi garanti del nostro apparente futuro capitale alimentare.

L’attacco via Terra sferzato alla Natura sull’onda di una crescita demografica fuori controllo potrebbe allentarsi a un possibile armistizio: accogliere la biodiversità all’interno delle conurbazioni, “intonare l’azione dell’uomo all’ordine della natura”, risarcire suoli strappati alla produzione primaria netta rigenerandovi biomassa vegetale, immaginare e costruire non solo città in cui vivono persone ma habitat in cui convivano le creature viventi tutte, nuove urbanità in cui coltivare biodiversità, un modello eco-realista che renda possibile la soluzione dell’equazione uomo-natura.

Future città come concentrazioni non del solo capitale fittizio della Finanza bensì del capitale reale della Natura. Così potremo ritrovare la nostra natura di esseri viventi o meglio potremo ritrovarci nel nostro essere natura.

La questione è stata introdotta in un saggio pubblicato dalla rivista Nature a febbraio di quest’anno, dal titolo: Città più verdi: una necessità o un lusso?, in cui l’autore Timon McPhearson – nella sua recensione al libro Age of the City: perché il nostro futuro sarà vinto o perso insieme di Ian Goldin e Tom Lee-Devlin (2003) – inquadra la città futura come chiave per la sostenibilità globale, crocevia di flussi di risorse umane, culturali, economiche ed ecologiche, banco di prova di sfide sociali (dalla povertà alle disuguaglianze) ed ecologiche, legate alla perdita di biodiversità e al cambiamento climatico.

Mettiamola in questi termini: soltanto un design biofilico e inclusivo che offra l’accesso alle risorse naturali in modo equo ha in sé la forza di essere garante di giustizia sociale.

Oppure, in altri termini, la salvaguardia e il nutrimento dell’Ecosistema è la cura garante della giustizia sociale, intesa come l’opportunità di accedere paricraticamente alle risorse naturali ed eco-rigenerative.

Tuttavia, lo spartiacque tra approcci sostanziali e strumentali all’ecologizzazione sta nel vedere la natura non come investimento-slogan per allietare o peggio decorare futuri scenari urbani dietro la maschera di una produzione industriale soltanto apparentemente sempre più sostenibile, bensì come linfa di una visione globale di trasformazione urbana fondata sull’equità e l’inclusione sociale.

Per secoli sacrificata sull’altare dell’efficienza ostentato dal taylorismo – in nome delle sue risorse a prima vista illimitate – la natura rischia di essere mercificata alla stregua di un bene di consumo (di necessità o di lusso), nutrimento di strategie di greenwashing strumentali a multinazionali, azionisti, investitori per purificare le proprie coscienze dietro l’omelia di una finanza che si fa sostenibile al richiamo della natura.

Poiché la crescita della popolazione globale del XXI secolo avverrà quasi esclusivamente nella città, questa è e sarà il metronomo della futura paricrazia sociale ed ecologica dove la biodiversità sarà sinonimo di uguaglianza tra etnìe e specie viventi.

E poiché si prevede che le città ospiteranno circa i 3/4 della futura popolazione globale, dovremmo sempre più immaginarle come concentrazioni economiche e al tempo stesso ecologiche, poiché se povertà e disuguaglianza si combattono con l’economia, sopravvivenza e benessere si coltivano e garantiscono con l’ecologia, fonte primaria del capitale reale della natura, la vera ricchezza di tutte le specie animali e vegetali.

di Moreno Pivetti, architetto

BIBLIOGRAFIA

- Ernest Callembach, Ecotopia. Dal grigio dell’oggi al verde del domani: ritorno alla Madre Terra, Interno Giallo Editore s.r.l., Milano, I edizione Edgar, aprile 1991;

- Donald Worster, Storia delle idee ecologiche, Il Mulino, Bologna, 1994;

- C. Geertz, Interpretazioni di culture, Il Mulino, Bologna, 1998;

- M. Sahlins, Un grosso sbaglio. L’idea occidentale di natura umana, Elèuthera, Milano, 2010;

- E. Coccia, La vita delle piante. Metafisica della mescolanza, Il Mulino, Bologna, 2018;

- B. Albert, D. Kopenawa, La Caduta del cielo.Parole di uno s ciamano yanomami, Nottetempo, Milano, 2018;

- B. Latour, La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico, Meltemi, Milano, 2020;

- P. Descola, Oltre natura e cultura, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2021;

- Lowenhaupt Tsing, Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, Keller, Rovereto, 2021;

- E. Borgnino, Ecologie native, Elèuthera, Milano, 2022;

- Andrea Staid, Essere Natura. Uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente, UTET,Torino, 2022;

- Jeremy Rifkin, L’età della resilienza. Ripensare l’esistenza su una Terra che si rinaturalizza, Modadori Libri S.p.A, Milano, 2022;

- Tom Perkins, Bigger Picture, It’s Climate Change; Great Lakes Flood Ravages Homes and Roads, in The Guardian, 3 settembre 2019;

- Us Census Bureau, Historical Estimates of World Population, 5 luglio 2018, https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/ historical-est-worldpop.html