Il nostro pianeta ospita attualmente 8,1 miliardi di abitanti e quasi 1,3 miliardi di quadrupedi bovini, una vera e propria impresa della carne moderna la cui catena di montaggio risiede all’aperto, occupando stabilmente una prateria diffusa pari a un quarto delle terre emerse, una superficie superiore a quella descritta dall’habitat dell’uomo.

Nei secoli, già dai tempi di Gengis Khan, e in particolare negli ultimi duecento anni, l’industria degli ungulati ha convertito ecosistemi sensibilmente equilibrati dalle leggi della natura in praterie, o per meglio dire radure automatizzate funzionali all’ingrasso delle nuove locuste a quattro zampe (J. Rifkin) allevate dalla cosiddetta politica del corned beef.

Dietro l’apparente mission di sfamare il mondo, questo colonialismo ecologico ha piuttosto alimentato una sociologia del consumo (o sociologia del grasso) disegnata dalle dinamiche della cosiddetta Età del Progresso.

Questa evoluzione industriale in campo aperto ha preso a prestito e convertito le leggi e i metodi della produzione seriale in una catena di smontaggio delle leggi spontaneamente operanti della Natura, un progresso che incarna l’efficienza della cultura taylorista ma che inesorabilmente rischia di traghettarci verso la deriva ecologica (il cosiddetto Ecocidio profetizzato da Jeremy Rifkin).

Se le varie rivoluzioni industriali hanno certo tradotto il mito dell’efficienza in progresso e benessere diffuso, l’evoluzione produttiva sarà davvero rivoluzionaria se riuscirà a contrastare il regresso ecologico del pianeta garantendone il capitale reale della Natura, il vero e unico metronomo del benessere esistenziale ed esperienziale delle attuali e future generazioni.

Se la cultura modernista del Novecento ha promosso ed elevato la concezione della produzione industriale qualificata come fattore condizionante del progresso sociale e dell’educazione democratica della comunità (G. C. Argan), la nuova industria potrà dirsi davvero evoluta se intonerà la propria azione al respiro del pianeta, riconoscendo che soltanto sistemi di produzione ecosostenibili potranno dirsi qualificati e tali da garantire un progresso inclusivo ed educare le comunità.

La questione ecologica, che verso la metà del secolo scorso si affacciava come prefigurazione quasi utopica di un mondo di là da venire – alimentando le visioni progettuali di Bucky Fuller e letterarie di Ernest Callembach – si presenta, ora, più che mai urgente, sotto diversi aspetti.

Imperialismo ecologico

Nella cultura occidentale l’allevamento bovino ha rappresentato per secoli la più antica forma di ricchezza mobile; lo stesso termine cattle (bestiame), è composta dalle parole chattel (bene mobile) e capital (capitale). Per alcuni popoli divinizzato sull’altare della creazione e della forza generatrice come simbolo di virilità e fertilità, per molti altri più prosaicamente sacrificato sulle proprie tavole per fabbisogno alimentare, questo potente ungulato – per secoli nobile forza motrice dell’attività umana – oggi è tra le principali cause di erosione dell’ecosistema terrestre, una delle minacce ambientali più distruttive dell’era moderna (J. Rifkin).

Nelle regioni temperate del pianeta, l’esercito delle mandrie avanza a suon di ettari strappati a sempre più consunte foreste pluviali, si disseta prosciugando riserve d’acqua e risarcisce soltanto apparentemente i suoli con le scorie del proprio biochimismo digestivo, fonte di una quantità di metano pari al 18% di tutte le emissioni antropiche.

C’è poi una questione squisitamente legata alla distruzione dell’ecologia locale: mentre colonizzatori quadrupedi convertivano terre vergini in radure al servizio dei mercanti della carne e della pelle, gli ecosistemi venivano occupati da un’ulteriore coalizione vegetale pronta a depredare habitat dopo habitat; così erbe, vegetali e cereali al seguito dei ruminanti rivoluzionarono la sfera e la storia biologica delle terre conquistate.

Prima che bistecche e hamburger fossero consumati, il conto, quello antropico, era già servito! Nel suo Imperialismo ecologico, lo storico Alfred Crosby (1931-2018) descrive la relazione simbiotica fra bovini e vegetazione europei, i primi pionieri responsabili della metamorfosi topografica ed ecologica del Nuovo Mondo.

Ancora prima dell’invasione umana, il bestiame ha seminato le nuove terre con le essenze del Vecchio Continente, preparando la strada alla successiva civilizzazione. La cosiddetta Kentucky bluegrass, l’erba fienarola di origine europea, giunse nelle Americhe a seguito di commercianti di cavalli ben prima che vi sbarcassero i nuovi coloni.

Lo sterminio del bisonte e degli indiani liberò le Grandi Pianure dalla resistenza delle erbe native, cedendo il campo alle essenze europee, fra cui la canapa, l’agrostemma, l’erba colderina, l’erba di San Giovanni e la zizzania.

Oggi, delle oltre 500 piante erbacee perenni che si trovano nel Nordamerica, 258 sono immigrate: 177 dall’Europa, il resto dall’area mediterranea e dal Nordafrica (J. Rifkin). Le mandrie di importazione europea invasero le stesse praterie dell’America latina, divorando ecosistemi vegetali e seminandovi semi europei gas serra.

Quel fine tappeto di verzura dipinto da Charles Darwin nel suo viaggio nella pampa argentina altro non era che l’effetto del pascolo dei bovini e della relativa concimazione a opera del loro letame. E così fu per l’asparago selvatico e il cardo gigante in Patagonia, Cile ed Uruguay; dubito vi sia notizia di un altro caso di invasione su così vasta scala di una pianta a danno delle aborigene, concludeva Darwin.

Il colonialismo animale e vegetale, primo sintomo di una globalizzazione ecologica su scala planetaria, sono misurati da quell’imperialismo eurocentrico che si diffonde ovunque con la Prima Rivoluzione industriale. Otto capi bovini importati in Australia dalla marina britannica nel 1788 si moltiplicarono a 370.000 già nel 1830.

Vi fecero seguito praterie di specie vegetali: il trifoglio bianco, l’acetosa, l’avena selvatica, la gramigna, la bistorta e altre graminacee prepararono il terreno a una totale europeizzazione del paesaggio. Quel colonialismo animale cominciato migliaia di anni fa nelle steppe euroasiatiche ha cambiato per sempre il processo di evoluzione naturale di interi continenti.

Viviamo in un pianeta per lo più ecologicamente modificato e disegnato dall’antropocentrismo eurocentrico, una rivoluzione ecoplanetaria che ha rinaturalizzato interi territori e nicchie ecologiche ben prima dell’avvento della macchina e delle Rivoluzioni industriali. Le evoluzioni ecologiche non sono una conseguenza dello sviluppo industriale, se non in parte. I gas serra abitavano il pianeta già quando le praterie erano in fiore. Anche questo è l’altro volto dell’Età del Progresso.

Quando le foreste erano verdi

Vi era un tempo non remoto, attorno all’anno zero, in cui la foresta pluviale con la sua riserva di oro verde copriva ben 1/8 del pianeta, ben tredici miliardi di chilometri quadrati, il 40% delle attuali terre emerse.

Negli ultimi due millenni, e in particolare negli ultimi due secoli, l’uomo ha divorato più di metà della biomassa vegetale tropicale con la sua produzione di energia primaria netta; della restante parte, il 60% circa è quasi interamente coperto dall’Amazzonia, che con i suoi 3,8 miliardi di ettari (6.700.000 kmq) distribuiti in otto diversi paesi rappresenta il respiro del nostro pianeta, il suo più grande serbatoio di anidride carbonica.

Con i suoi 7 milioni di chilometri quadrati, una superficie pari agli Stati Uniti d’America, la foresta pluviale amazzonica è così vasta e densa che una scimmia, salita nella volta della foresta ai piedi delle Ande, potrebbe non toccare terra fino all’Oceano Atlantico, in un viaggio di 3.500 chilometri a trenta metri d’altezza.

Forte dei suoi circa 10.000 affluenti, questo immenso bioma vegetale alimenta il fiume da cui prende nome – il Rio delle Amazzoni – il cui bacino trasporta un quinto dell’acqua fluviale del mondo intero, 2 volte quella del fiume Congo, 15 volte quella del Mississipi, 60 volte quella del Nilo. Il suo percorso, oltre 6.000 chilometri, è comunque irrisorio rispetto a quello dei suoi tributari: insieme misurano due volte l’equatore.

Fiume e foresta condividono un etimo la cui origine affonda nel mito: si narra che nel 1541 alcuni esploratori guidati dal condottiero spagnolo Francisco de Orellana vi avrebbero visto donne guerriere indigene riccamente adornate e che avrebbero perciò chiamato il fiume in memoria delle leggendarie Amazzoni narrate da Erodoto e Diodoro Siculo nell’antica Grecia.

La verde cupola vegetale gettava ombra su tutti i popoli della foresta, ospitando la metà delle specie viventi dell’intero pianeta; il botanico tropicale Ghillean T. Prance (n. 1937) del New York Botanical Gardens affermava che in un solo ettaro si potevano contare oltre 350 specie di alberi.

La National Academy of Science ha stilato un rapporto secondo cui una sezione di foresta pluviale di dieci chilometri quadrati – circa 1/20 della superficie di Milano – racchiude almeno 1.500 specie di piante da fiore, fino a 750 specie di alberi, oltre a 125 specie di mammiferi, 400 specie di uccelli, 100 di rettili, 60 di anfibi e 150 di farfalle; (…) gli insetti sono così prolifici che in poco più di sei ettari se ne trovano fino a 42.000 diverse specie. Ogni albero può ospitare più di 1.700 specie di insetti. In un solo metro quadrato di foglie si possono individuare fino a 50 diverse specie di formiche.

In questa diffusa dimora della biodiversità si stima possano esservi almeno 15.000 specie vegetali non ancora note e studiate: un sistema ecologico così inedito da far dubitare a Peter H. Raven (n. 1936), presidente del Committee on Research Priorities in Tropical Biology del National Research Council che nel mondo, non più di una dozzina di scienziati possieda le chiavi per approfondirne la dinamica.

Ecocidio law

Eppure, l’industria, a cominciare da quella della carne, aveva già e ben colto i vantaggi derivanti dal richiamo della foresta. La cosiddetta hamburger connection fece il suo esordio nelle cronache dell’ecocidio planetario con l’assassinio di Chico Mendes, il seringuero (estrattore di caucciù) che pagò con la vita il suo impegno di guardiano della foresta, strenuo difensore degli indios minacciati e sfruttati dall’avanzata di famelici latifondisti alla ricerca di nuovi pascoli in cui costruire la fabbrica del manzo.

Inizialmente pensavo di lottare per salvare gli alberi di caucciù, poi pensavo di lottare per salvare la foresta amazzonica. Ora realizzo che sto lottando per salvare l’intera umanità. Con questa dichiarazione di resistenza, Chico trascinò al cospetto del Senato americano l’ecocidio planetario operato da multinazionali che agivano sotto le mentite spoglie di proprietari locali; nel 1987 venne premiato dalle Nazioni Unite come uno dei più impegnati garanti dell’ecologia globale; lottò per proteggere la foresta ma non riuscì a difendersi dalle continue minacce: il 22 dicembre 1988 venne giustiziato a colpi di pistola da killer travestiti da allevatori, esecutori materiali di una sentenza già scritta sull’agenda della speculazione multinazionale.

Ma l’altro assassinio, quello della foresta, era già stato sentenziato, e addirittura protetto per legge dall’olocausto ecologico promosso dalla cosiddetta Operation Amazonia, un programma avviato già nel 1966 dal governo brasiliano per convertire la più grande foresta pluviale del mondo in terra economicamente produttiva.

Deforestare equivaleva a liberare nuove terre per coltivarvi profitti, massimizzare capitali finanziari divorando il capitale reale della natura, quella ricchezza che soltanto la Terra e non le leggi dell’economia può rigenerare nel corso di svariati secoli.

Questa Legge Ecocidio prevedeva addirittura incentivi fiscali (oggi la definiremo ecocidio bonus) per attrarre investitori stranieri: l’industria globale e le banche strinsero partnership e sinergie per colonizzare il mercato della foresta: Armour, Dow Chemical, United Brands, International Foods, Swift e altri facevano leva finanziaria sulla World Bank, sulla United States Agency for International Development (Usaid) e sulla Inter-American Development Bank per tessere la cultura della bistecca dietro lo slogan erba gratis, premessa ed emblema della ecodegenerazione del pianeta.

Costi ambientali e orizzonti di rigenerazione

Quanto costa, oggi, un solo hamburger? Al consumatore, specie allo statunitense più fedele cui spetta il 33% della produzione mondiale – non più di qualche dollaro, al nostro pianeta ben 12 metri quadrati di suolo; la produzione di circa 100 grammi di macinato di manzo ha un costo ecologico pari a oltre 500 chili di materia organica, quella contenuta in media in una superficie di soprassuolo pari a una stanza della nostra abitazione.

Quali, invece, gli orizzonti temporali per risarcire l’ambiente e rigenerare il substrato organico della foresta primaria? Generalmente da 600 a 1.000 anni, 10 volte la vita media di una persona. I comportamenti alimentari incidono drasticamente sul benessere anche ambientale. Questo è il costo umano ed ecologico dell’insostenibile leggerezza dell’essere.

Biomi e salutogenesi

E qui sta il rovescio della medaglia. Le foreste sono vere e proprie riserve officinali diffuse a cielo aperto: il National Cancer Institute (Nci), una delle undici agenzie parte del National Institute of Health del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, stima che circa un quarto dei farmaci sono derivati da piante tropicali, mentre il 70% delle piante con comprovate proprietà antiossidanti e antitumorali cresce nella foresta pluviale tropicale.

Ricavato dalla corteccia di una liana e già arma degli Indios per immobilizzare le proprie prede per le sue proprietà di bloccante neuromuscolare, il curaro è da tempo utilizzato nella pratica chirurgica come farmaco anestesiologico. Il suo principale alcaloide, la turbocuranina, viene anch’esso usato nella terapia intensiva per rilassare l’apparato scheletrico.

La foglia di Catharanthus, nota come Pervica del Madagascar e diffusa anche nella fascia subtropicale, è tuttora impiegata nel trattamento di linfomi e leucemie, mentre lo stesso taxolo, noto per la sua attività citossica capace di uccidere selettivamente cellule tumorali (come quelle del sarcoma di Kaposi), è ricavato dalla corteccia del tasso del Pacifico (Taxus brevifollia). Un altro principio attivo chemioterapico, la camptotecina, venne isolato dalla Camptotheca acuminata, pianta endemica della foresta cinese.

Uno studio pubblicato sulla rivista Plos One (2017), dal titolo Nature is the best source of anticancer drugs: indexing natural products for their anticancer bioactivity (Anwar Rayan, Jamal Raiyn, Mizied Falah), evidenzia che il 60% circa dei farmaci anticancro deriva da fonti naturali perfezionate dalla sintesi farmacologica. La foresta è il più grande e attrezzato laboratorio chimico naturale di salutogenesi.

La svendita del nostro comune futuro

Un’ecografia satellitare del nostro pianeta presenta un impietoso referto: i nostri polmoni verdi sono affetti da una selva di focolai che ne compromettono la salute, quelli accesi dai latifondisti per accampare diritti su terre demaniali, liberandole dalle foreste con l’impegno a svilupparle per poi cederle all’industria globale per l’equivalente di un paio di bottiglie di birra per ettaro.

L’asta legalizzata da governi locali per la svendita dell’Amazzonia ha maturato in meno di vent’anni (dal 1966 al 1983) la perdita di quasi 100.000 chilometri quadrati di foresta, circa dieci volte l’intera Europa (con i suoi 10.530.000 Kmq), il 6,7% delle terre emerse del pianeta. Per quanto tempo, ancora, l’uomo potrà permettersi di bruciare l’energia primaria netta della biomassa vegetale, il carburante del pianeta, sull’altare sacrificale del profitto, in nome di un benessere soltanto apparente?

Se non vi fosse stata un’inversione di marcia saremmo già arrivati al capolinea dell’ecoolocausto: On Our Common Future (Sul nostro comune futuro), il rapporto alle Nazioni Unite redatto nel 1987 dalla World Commission of Environment and Development (Wced) sotto l’egida dell’allora presidente Gro Harlen Brundtland, stimava che se la deforestazione dell’Amazzonia fosse continuata al medesimo ritmo, più del 15% delle specie vegetali terrestri si sarebbe estinto entro l’anno 2.000.

Fu in quella sede che venne coniato il termine Sustainable Development, con la mission di consentire alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità alle generazioni future di compromettere i propri (Wced, 1987).

Una call-to-action per salvare biomi e biodiversità

Da trentacinque anni a questa parte le foreste della Terra stanno cambiando a due velocità, tra loro uguali e contrarie. Le aree deforestate, distrutte da roghi o da eventi climatici estremi, vengono definite aree temporaneamente prive di soprassuolo. Ma gli alberi possono essere ripiantati.

Secondo il Global Forest Resource Assessment 2020 della Fao (Fra 2020), il nostro pianeta è ricoperto da foreste per una superficie totale di 4,06 miliardi di ettari, poco più del 30% delle terre emerse, una superficie pari a 0,52 ettari a persona, una riserva di quasi 300 miliardi di tonnellate di carbonio, 74 per ogni ettaro di bosco.

Se a scala globale la deforestazione avanza al passo annuo dello 0,13% (528 mln di ha), nel solo continente europeo, dove le foreste vergini sono assai rare, ogni 522 milioni di metri cubi annui di alberi tagliati ne vengono ripiantati in media 721.

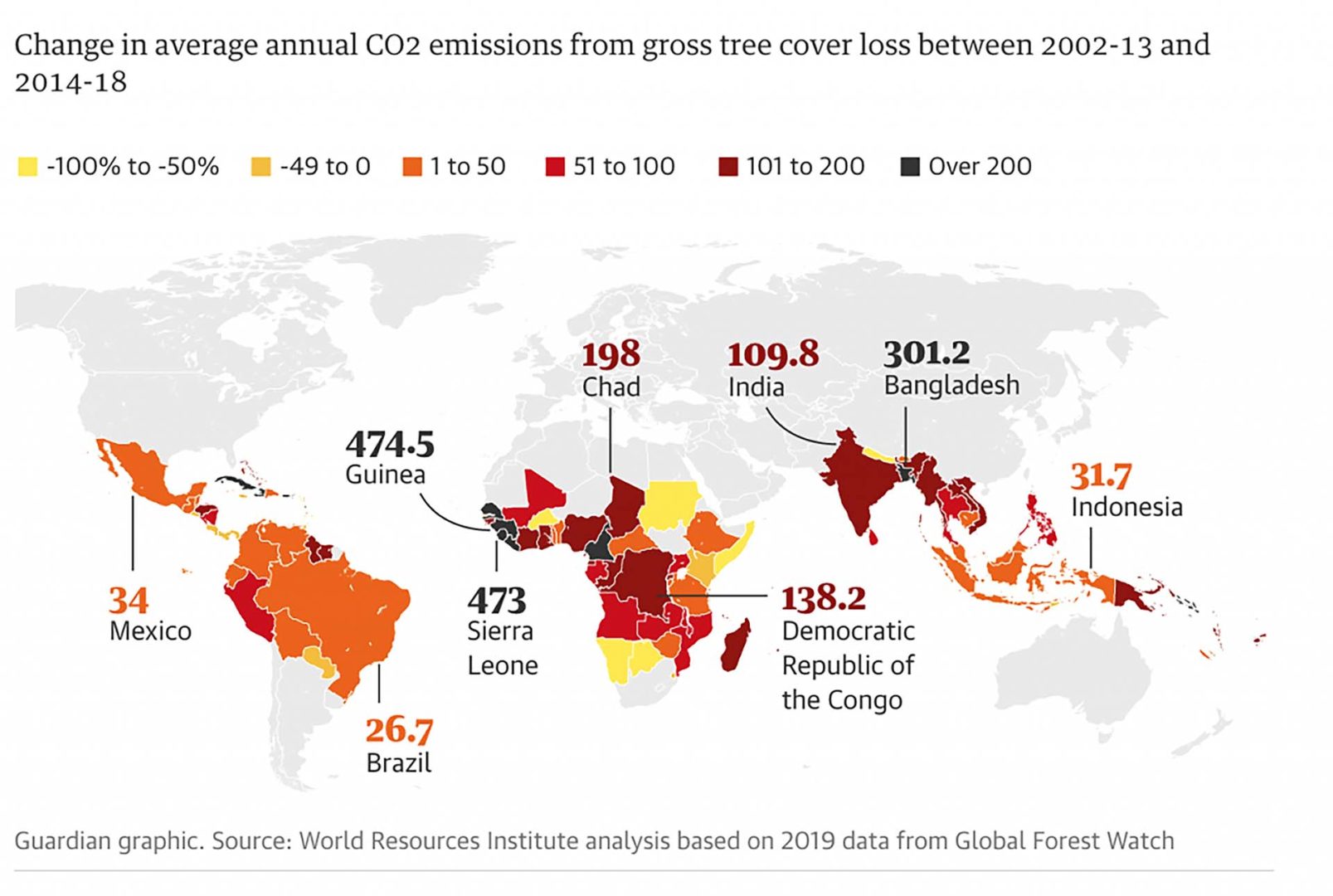

Il continente africano (Repubblica democratica del Congo, Angola e Tanzania in primis) detiene il triste primato della ecoconsunzione con quasi 4 milioni di ettari persi nell’ultimo decennio, seguita dall’America latina con 10.476 chilometri quadrati andati in fumo nel solo 2020 (fonte: Ong Imazon), 7 volte l’intera area metropolitana di una città come Milano.

Tuttavia, negli ultimi vent’anni la foresta ha riguadagnato spazio in circa il 38% dei paesi del pianeta, recuperando quadi 60 milioni di ettari, una superficie pari a due volte l’Italia.

Le foreste piantate rappresentano il solo 7% (290 mln di ha) dell’intera biomassa vegetale, il restante 93% (3,75 mld di ha) si rinaturalizza spontaneamente; complessivamente vi dimora l’80% della biodiversità del pianeta.

A oggi, la metà dell’intera biomassa forestale – 2,05 miliardi di ettari – è soggetta a programmi di gestione, quasi 1/3 delle foreste pluviali tropicali, subtropicali e temperate sono ricomprese all’interno di aree protette. Ciò nonostante, dal 1990 il mondo ha perso 178 milioni di ettari di foreste, un’area grande quanto la Libia (fonte: Fra 2020).

L’Africa ha registrato il tasso annuo più elevato di perdita netta di biomassa vegetale nel periodo 2010-2020, con 3,9 mln di ha, seguita dal Sud America, con 2,6 mln. L’area destinata alla rigenerazione naturale è diminuita dal 1980 a un tasso di perdita decrescente, ma l’area delle foreste piantate è aumentata di 123 mln di ha.

Questo Forest Jump (salto nella foresta) suona come un invito ad ascoltarne il respiro, una chiamata all’azione per curare e difendere il nostro pianeta nei suoi biomi (o antromi, direbbe il geografo Erle Ellis), le zone vitali che consentono a tutte le specie di rigenerare il miracolo dell’esistenza in quel pericardio di 19 chilometri dato dalla biosfera terrestre, la sola casa della vita (Russell Echweickart, 1969). Non è solo un richiamo della foresta, ma il suo struggente grido di allarme. In attesa che la nostra Ecoscienza sappia ascoltarlo.

di arch. Moreno Pivetti

Bibliografia

- Fernand Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (XV -XVIII sec.), Einaudi, Torino, 1982 (Vol. I, Le strutture del quotidiano);

- United Nations Environment Programme, Desertification Control Bulletin, Unep n. 15, Nairobi, Kenya, 1983;

- Alfred W. Crosby, Imperialismo ecologico. L’espansione biologica dell’Europa (900-1900), Laterza, Roma-Bari, 1988;

- James D. Nations, Tropical Rainforests, Endangered Environment, Franklin Watts, New York, 1988;

- U.S. Public Health Service, Office Of The Surgeon General, The Surgeon General’s Report on Nutrition and Health, Warner c., New York, 1989;

- Robert C. Repetto, Il capitale della natura. Introduzione alla contabilità ecologica, Isedi, Milano, 1990;

- Riane Eisler, Il calice e la spada, Pratiche, Milano, 1996;

- D. Passarelli (a cura di), Le problematiche ambientali. Monitoraggio e gestione, Gangemi editore, 2004;

- M. Luisa Palumbo, Paesaggi Sensibili. Architetture a sostegno della vita. Cielo, terra, sponde, :duepunti edizioni, 2012;

- Wittfrida Mitterer, Gabriele Manella (a cura di), Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Franco Angeli, 2013;

- Stefano Mancuso, Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Giunti Editore, 2015;

- Stefano Mancuso, Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futuro, Ed. Giunti, 2017;

- Stefano Mancuso, L’incredibile viaggio delle piante, Edizioni Laterza, 2018;

- Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings, Rome, 2020;

- Paolo Inghilleri, I luoghi che curano, Raffaello Cortina Editore, 2021;

- Jeremy Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, Mondadori Libri spa, Milano, 2022.