L’oceano che si acidifica! Il riscaldamento climatico! Le specie che si estinguono! Hai appena fatto in modo di non essere mai ecologico, ti sei fatto schiacciare dall’afflusso dei dati, sei caduto nella trappola dell’orrore e del riscaldamento globale.

Hai davanti a te solo lo spettro della decisione finale, disperata, a pugni e denti stretti. Senti che devi essere o fare qualcosa di totalmente diverso.

Queste lapidarie quanto amletiche battute introducono Noi, esseri ecologici (2018), in cui l’autore, Timothy Morton (1968), filosofo e scrittore britannico padre della cosiddetta ontologia orientata degli oggetti, lungi dal volerci annoiare con la ennesima discarica di informazioni, ci ricorda che noi siamo parte della natura, noi siamo ecologici e che essere ecologici comporta un cambiamento importante.

Già! Mentre mi domando quale, vengo rapito dal frullare di una giovane rondine che con affanno cerca di levarsi dal tepore del nido natìo per prendere coscienza del suo essere sulla Terra, o per meglio dire nei suoi cieli.

Dopo ripetuti tentativi, con tenacia decolla e riesce a governare il vuoto intorno a sé. Rimane, però, il problema di uscire dall’altro nido, più grande, l’antica stalla che ospita le rondini al sicuro del proprio tegumento, nella cui penombra cercano rifugio dalla calura dei meriggi estivi.

Da neofita dei misteri della materia, ancora non sa che tra sé e il regno dei cieli che insegue per lo vano d’una finestra si frappone un ostacolo invisibile – il casellario di vetri della vecchia apertura – e giovane e inesperta qual è ancora non sa che la vicina e più grande porta, libera da serrande, non le porrà ostacolo alcuno alla libertà e alla ricongiunzione con i suoi cari

Con caparbietà e spirito di sopportazione, del dolore, alla soglia del tramortìo, per le reiterate collisioni con le lastre di vetro, grazie alla scorta vigile di mamma rondine riesce olimpicamente a imbucare la porta d’ingresso al suo nuovo mondo, oggi non più così incontaminato per via degli agenti inquinanti che lo pattugliano.

Grazie al meccanismo sensori-motorio della simulazione incarnata (embodied simulation), la giovane rondine ha empiricamente preso coscienza del suo essere-nel-mondo e ne ha fatto conoscenza diretta empatizzando con il suo spazio, il suo tempo e la sua materia, neurobiologicamente e fisiologicamente.

Ancora, grazie al meccanismo del rispecchiamento motorio (la triade azione-percezione-cognizione attivata dai neuroni specchio), simulando gli stimoli sensori-motori di mamma rondine ha trovato la via d’uscita dalla stalla o, se vogliamo, la porta d’accesso al mondo dei cieli, che rimarrà la via del ritorno al borgo natìo ogni qualvolta lo vorrà.

La rondine errante che fa esperienza – intercorporea ed esterocettiva – della realtà fenomenica è una prima, casuale, presa di coscienza di Noi, esseri ecologici, (Timothy Morton) o di noi in quanto Essere natura (Andrea Staid), senza distinzioni di sorta tra esseri umani, vegetali o animali. Ma, andando più a fondo, il frullo della rondine rap-presenta un’istintiva convergenza verso la presa di coscienza della realtà naturale, l’infinito del cielo in quanto ambiente (en-vir-onment) della nostra essenza di creature viventi.

E come una rondine, giovane e al primo volo, orienta le proprie energie verso una dimensione per lei inconsapevolmente ontologica che le permette di superare l’ostacolo, la lastra di vetro, e trovare il proprio essere-nel-mondo, così il genere umano non può affogare nella paura della minaccia esterna, poiché non c’è nulla di esterno, noi siamo parte della natura, noi siamo ecologici.

La rondine al primo volo vede la mission ma non ha ancora l’esperienza del mondo che gli permetterà di superare l’ostacolo e realizzarla compiutamente, naturalmente. Ma facendo conoscenza del mondo per garantirsi la sopravvivenza, troverà la via per raggiungere la sua la mission.

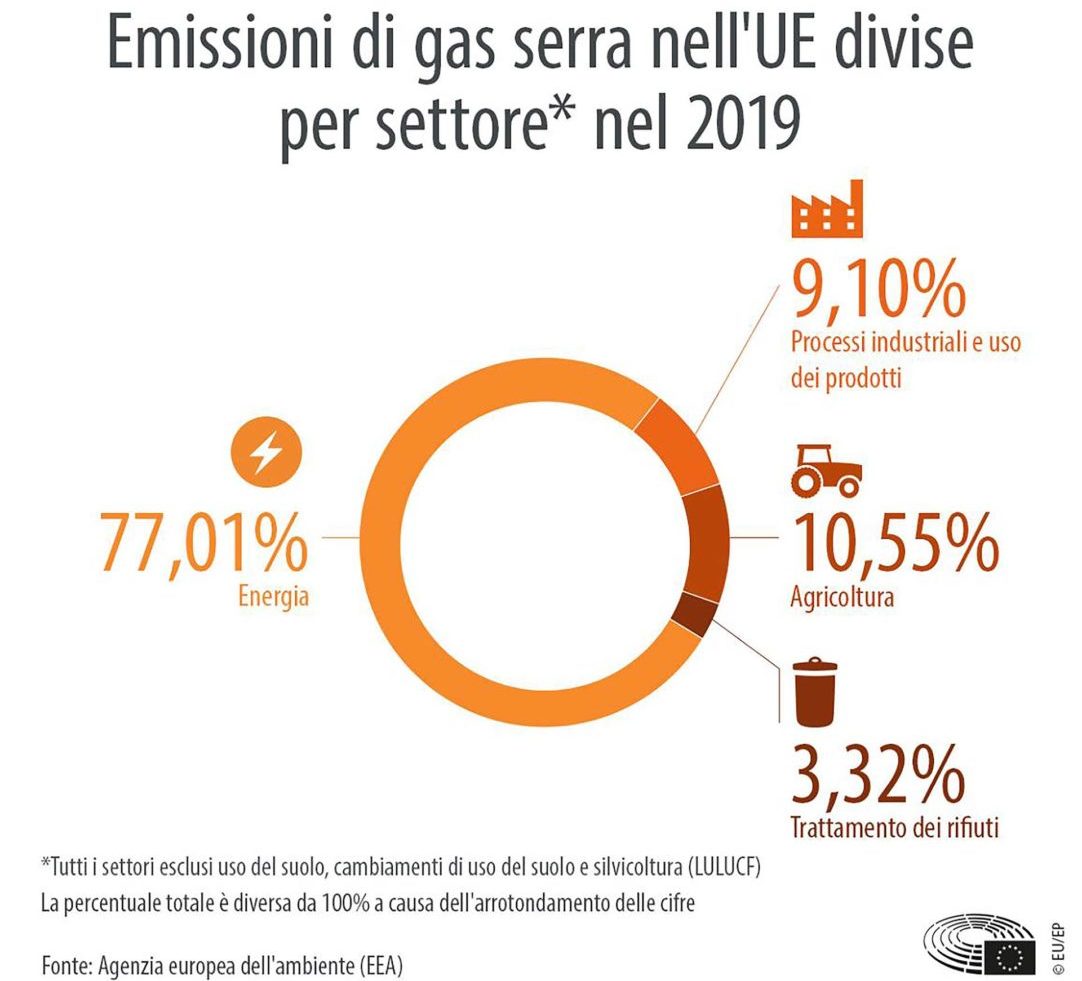

E Noi? Beh, un primo significativo passo nel decelerare la sesta estinzione di massa del pianeta e limitare le macerie dell’Antropocene consiste nel confinare i gas serra. Però qui nasce un paradosso: è palesemente chiaro che il che fare? consiste nel limitare drasticamente o eliminare le emissioni di anidride carbonica. Sappiamo con esattezza cosa fare (T. Morton).

Ma impedire che altri Paesi o culture che non hanno ancora attraversato le Rivoluzioni industriali e produttive vissute dalle economie occidentali godendo del relativo Progresso non equivarrebbe forse a riaffermare la sovranità di quell’antropocentrismo europeo che ha lanciato il proprio dominio geopolitico ed economico sul Pianeta già ai tempi del Colonialismo?

Lo sanno bene e ce lo ricordano Paesi come l’India, ad esempio, le cui voci si alzano dal coro dell’ipocrisia del perbenismo ecologico per riaffermare un proprio diritto allo sviluppo già in occasione dei colloqui sul clima di Copenhagen nel 2009.

L’India sosteneva di non poter limitare le emissioni perché prima doveva attraversare esattamente il medesimo tipo di sviluppo dell’Occidente. Una volta che avesse acquisito il giusto genere di società, avrebbe potuto pensare a moderare le sue abitudini nocive.

Come se la cura dovesse prescriversi soltanto a seguito del manifestarsi del danno. Catturati o allettati dai benefici del Progresso, siamo disposti a sopportare o ad accettare di sopportare implicitamente i suoi costi o extracosti, in termini di esternalità negative, dirette o indirette, poiché il loro conto entropico ancora non siamo in grado di stimarlo, oppure siamo in grado di prevederlo così lucidamente da metterlo preventivamente a bilancio come ‘prezzo da pagare’ pur di inseguire e raggiungere il giusto genere di società.

Ma, a ben pensarci, non è forse questa una peculiarità di Noi, esseri ecologici? E ancora, o ancor prima, non è forse una peculiarità intrinseca allo spirito di sopravvivenza di tutte le forme di vita, non solo umane? Ritorniamo per un attimo al frullo della rondine.

Il prezzo che ella sarà disposta a sopportare per garantirsi la sopravvivenza è dato dall’incoscienza di essere tramortita dall’impatto con la barriera o le barriere, ostacoli, pericoli che dovessero presentarsi lungo il proprio volo.

Quello che l’India, e con essa gli altri paesi in via di sviluppo, sono disposti a mettere in conto al-lineandosi al progresso globale è il costo umano per la sopravvivenza in un mondo dell’efficienza produttiva dal quale non si può essere esclusi.

Economia ed ecologia, un mondo a diverse velocità

Lo sfasamento temporale delle rivoluzioni industriali che attraversano la geografia economica ed ecologica del pianeta è una delle grandi necessità storiche della contemporaneità e delle sue dinamiche d’equilibrio.

La società del progresso, quella che l’India inquadra come società giusta, non può, oggi, imporre restrizioni o privazioni a Paesi che soltanto ora stanno conoscendo il loro sviluppo economico-produttivo, quelle stesse privazioni che a sua volta le avrebbero impedito di prosperare e mappare il territorio e i confini dell’economia globale.

Non si possono depredare le risorse vitali del pianeta, sentenziarne l’ecocidio ed altrettanto coercitivamente imporre barriere o limiti al loro stesso accesso. Sarebbe il fondamento di un totalitarismo che dietro la bandiera (o la maschera) della rianimazione ecologica decide di razionare le risorse del pianeta dopo che per tre secoli si è impegnato a consumarle.

La società del Progresso non può negare al resto del mondo le regole ferree della produzione capitalistica dopo avergliele imposte per secoli, senza alcuna forma di accordo o patto globale preventivo.

E allora ritorniamo al punto di partenza: che fare? Nel frattempo, mentre tutti i popoli e le culture cercheranno di parlare la lingua del Progresso, sia pure con diversi gradi di apprendimento e specializzazione, una volta che avrai ottenuto quello che volevi la Terra sarà già andata arrosto (T. Morton).

Il mancato Accordo di Copenhagen, che nel 2009 ha riunito nella capitale danese, una delle città con i più elevati standard di sostenibilità al mondo, i rappresentanti di 110 Governi con la mission di adottare misure per poter controllare i cambiamenti climatici, pur riconoscendo la necessità di limitare l’aumento delle temperature entro il tetto massimo di 2 gradi Celsius non ha maturato alcun impegno giuridicamente vincolante.

La Conferenza Onu Cop15 non era riuscita a maturare né patti specifici vincolanti di breve periodo (orizzonte 2020) sulla riduzione delle emissioni di Co2, né di lungo pe-riodo (il 50% di riduzione di Co2 entro il 2050).

Cop15, insomma, è stato teatro di una prima collisione diplomatica fra mondo industrializzato e Paesi in via di sviluppo.

Alcuni Paesi, in Africa, in Asia e anche in America Latina, non hanno la capacità e i mezzi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Penso che i Paesi sviluppati debbano fornire loro assistenza. È una questione di responsabilità etica e morale, affermava Rajendra Pachauri, presidente del panel sul clima dell’Onu (Ipcc) e premio Nobel per la pace (insieme ad Al Gore) nel 2007. E si capisce la ragione del fallimento!

I Paesi in via di sviluppo volevano vedere un impegno concreto da parte dei Paesi industrializzati che, per 200 anni, hanno inquinato a loro piacimento. L’altra questione è chi paga e quanto per l’adattamento e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nei Paesi poveri.

Per secoli invasi dal Colonialismo imposto dagli Imperi che vi vedevano la miniera dei loro forzieri, e quindi depredati dei loro capitali naturali, i Paesi poveri si vedono imposte restrizioni (addirittura sanzioni) per mitigare emissioni o devastazioni ambientali di cui non sono artefici.

Indiani, africani, cinesi, Ong, ministri…Tutti corrono nei corridoi da una riunione all’altra, ognuno con la sua ricetta da vendere su come salvare il pianeta. Sulla testa di tutti, un enorme pallone mostra il volume di una tonnellata di Co2.

Come recita il rapporto conclusivo dei negoziati (Risultati del vertice di Copenhagen sul cambiamento climatico, Keypoint #23) taluni Paesi, segnatamente il Sudan e i paesi membri dell’Alleanza bolivariana delle Americhe (Alba), hanno adottato un atteggiamento di blocco dei negoziati internazionali al fine di assumersi impegni rigorosi e vincolanti.

La costruzione sintattica di una lingua comune del contenimento delle emissioni di gas serra deve cogliere le specificità dei popoli e delle culture che la dovranno parlare, con le loro sfumature, visioni del mondo e degli equilibri naturali, previsioni di sviluppo, concezioni del benessere, economie endogene ed esogene.

I Paesi già industrializzati, prima di coinvolgere i Paesi poveri in una battaglia globale contro i cambiamenti climatici, dovrebbero responsabilmente impegnarsi per primi a ridurre le armi della devastazione.

E poi: il diritto all’ambiente è universalmente naturale, riguarda tutte le specie che vi trovano la propria casa madre e non solo i popoli che ne tracciano limiti e confini geografici comunque subordinati al suo controllo geoeconomico. Tutti gli esseri suggon gioia dal seno della natura ci ricordava il medico e filosofo tedesco Friedrich Schiller (1759-1805).

Impatto sociale dei cambiamenti climatici

Oltre al paradosso dello sfasamento temporale di periodi e livelli di industrializzazione del pianeta, vi è l’ulteriore criticità della disomogeneità degli impatti ambientali sulle diverse popolazioni mondiali.

Il rapporto Stern (Stern Review on the Economics of Climate Change pubblicato per il Governo del Regno Unito il 30 ottobre 2006 dall’economista Nicholas Stern, presidente del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment) stabilisce che i cambiamenti climatici sono il risultato del più ampio fallimento del mercato mai registrato a livello mondiale.

L’esclusione dei costi dei cambiamenti climatici nei valori di mercato responsabili del nostro comportamento implica rilevanti esternalità negative, economiche e sociali.

Secondo il rapporto, i costi dell’inazione (che possono variare dal 5 al 20% del Pil mondiale) – ricadranno esageratamente sui ceti più poveri, che hanno anche minori capacità di adattamento, e ciò acuirà l’impatto sociale dei cambiamenti climatici.

Continua Stern: Nel 2030 il Pil mondiale dovrebbe essere circa doppio rispetto al 2005. La crescita del Pil nei paesi in via di sviluppo maggiormente responsabili delle emissioni rimarrà più elevata di quella dei paesi industrializzati. La valutazione dell’impatto mostra che l’intervento contro i cambiamenti climatici a livello mondiale è pienamente compatibile con la crescita su scala mondiale.

Nel periodo 2013-2030 gli investimenti in un’economia a basse emissioni di carbonio richiederanno circa lo 0,5% del Pil mondiale totale, il che ridurrà la crescita di quest’ultimo soltanto dello 0,19% annuo fino al 2030, una percentuale relativa del tasso di crescita previsto del Pil (+2,8%).

Si può affermare che si tratti di una sorta di premio assicurativo da versare per ridurre sensibilmente il rischio di danni irreversibili conseguenti ai cambiamenti climatici. Occorre inoltre sottolineare un fattore ancora più importante e cioè che tali cifre sovrastimano molto l’impegno richiesto, poiché non tengono conto dei benefici sanitari connessi, della maggiore sicurezza energetica e della riduzione dei danni dovuti al fatto di aver evitato i cambiamenti climatici.

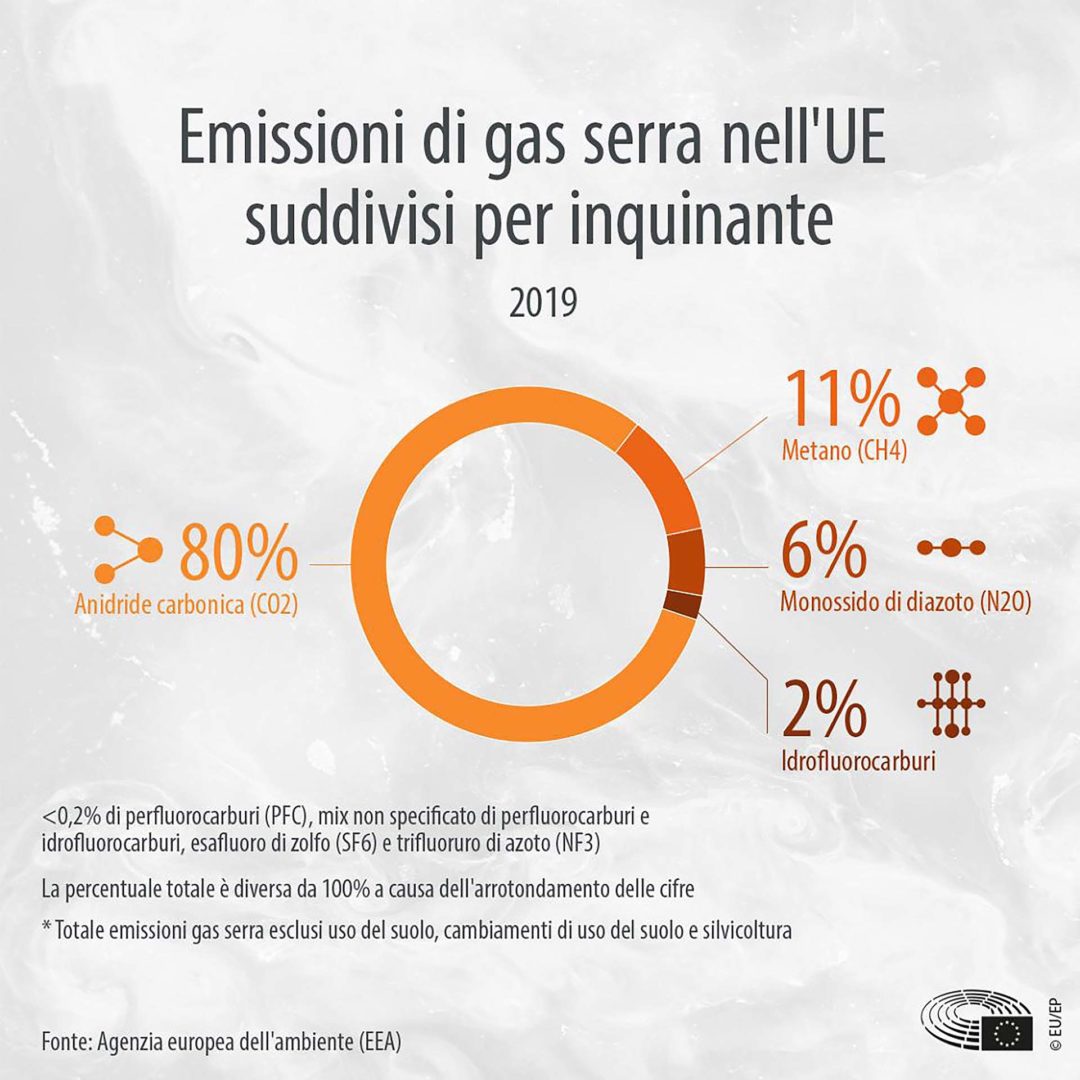

Non era una novità e suonava già come una profezia: i costi della prevenzione dell’ambiente incidono meno di quelli della sua cura e del suo ripristino. Si stima, inoltre, che nella sola Ue una riduzione del 10% di gas serra nell’arco di 10 anni favorisca rilevanti benefici in termini di riduzione della spesa sanitaria conseguente al manifestarsi di patologie respiratorie (con un risparmio compreso tra 8 e 27 mld di euro).

Oppure, se preferite, una riduzione di un punto % delle emissioni di Co2 per decennio può comportare un risparmio della spesa sanitaria fino a 2,7 mld di euro. I Paesi industrializzati sono responsabili dei ¾ dell’attuale concentrazione di gas serra di origine industriale nell’atmosfera. A questa vanno aggiunte le emissioni prodotte dalle economie dei paesi in via di sviluppo, che continuano e continueranno a crescere in termini assoluti e relativi.

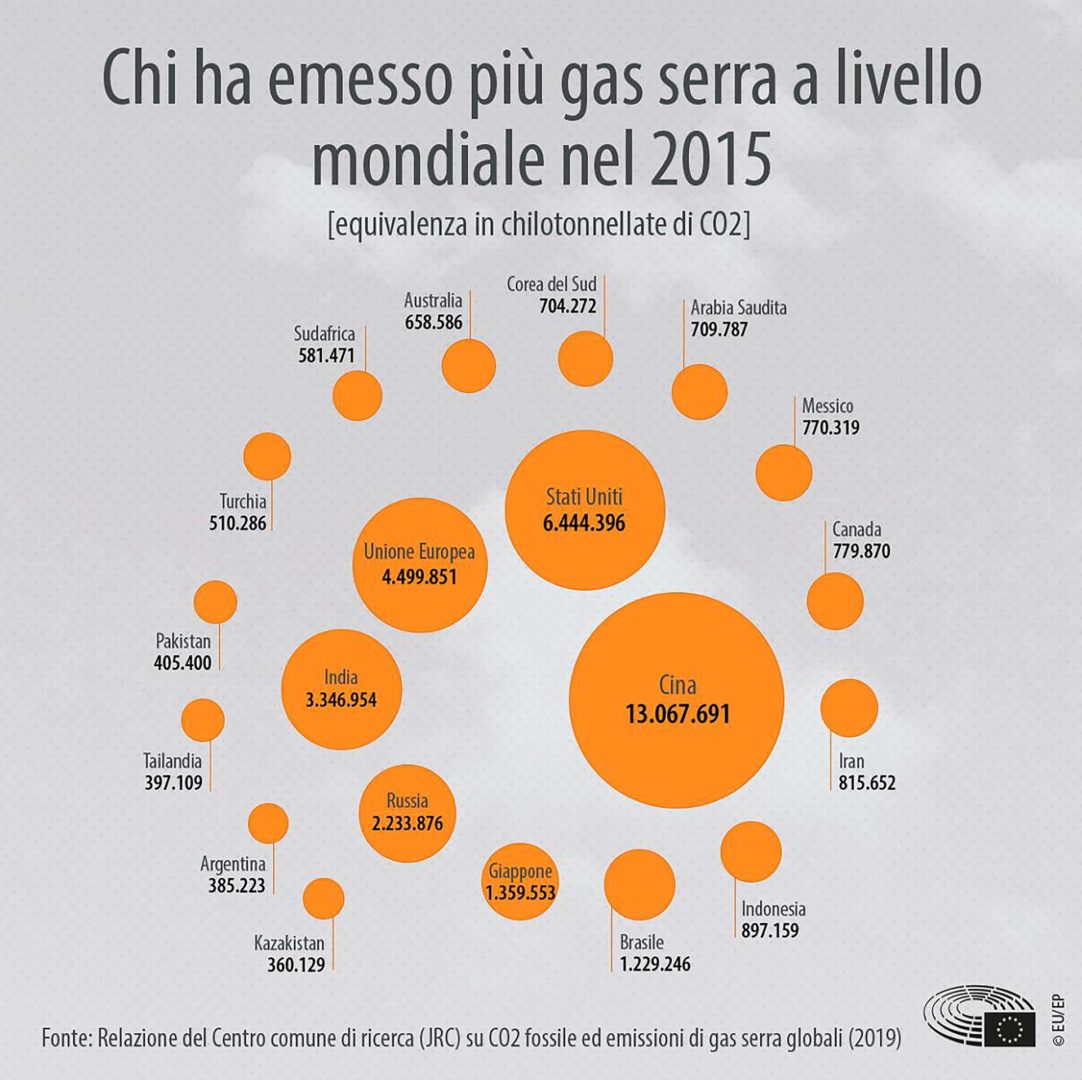

I dati raccolti dal Co2 emissions of all world countries, 2022 Report della Commissione europea evidenzia che oltre 2/3 delle emissioni di gas serra (67,8%) è prodotto dai sei Paesi più industrializzati, nell’ordine Cina (33%), Stati Uniti (12,5%), Ue (7,3%), India (7%), Russia (5%) e Giappone.

Insieme, rappresentano il 49,2% della popolazione mondiale, il 62,4% del Pil globale, il 66,4% del consumo di combustibile fossile e il 67,8% delle emissioni globali di Co2 fossile. Tutti e sei hanno aumentato le emissioni di Co2 nel 2021 rispetto al 2020.

In estrema sintesi, metà della popolazione mondiale è concentrata nei Paesi dalle economie più sviluppate e produce i 2/3 delle emissioni di gas serra del pianeta.

In altri termini, i detentori dei 2/3 del Pil mondiale (per quanto relativo possa apparire questo indicatore) sono anche responsabili della produzione complessiva di Co2. Cina ed India, le due più rilevanti potenze demografiche dove risiede attualmente circa 1/3 degli inquilini del pianeta – una coppia binaria dove la popolazione continuerà ad aumentare almeno fino al 2035 – producono da sole il 40% delle emissioni di gas serra e, quindi, sono anche quelle in cui è più alta la produzione pro capite di Co2: sono i Paesi che inquinano di più.

Oltre ad essere il paese più popolato, la Rpc detiene altresì il primato di più grande produttore di gas serra al mondo: da sola, supera la somma delle quattro economie che la seguono (Usa, Ue, India, Russia). Nonostante la sua popolazione sia di poco superiore a quella del subcontinente indiano, la sua produzione di agenti inquinanti la supera di ben 5 volte.

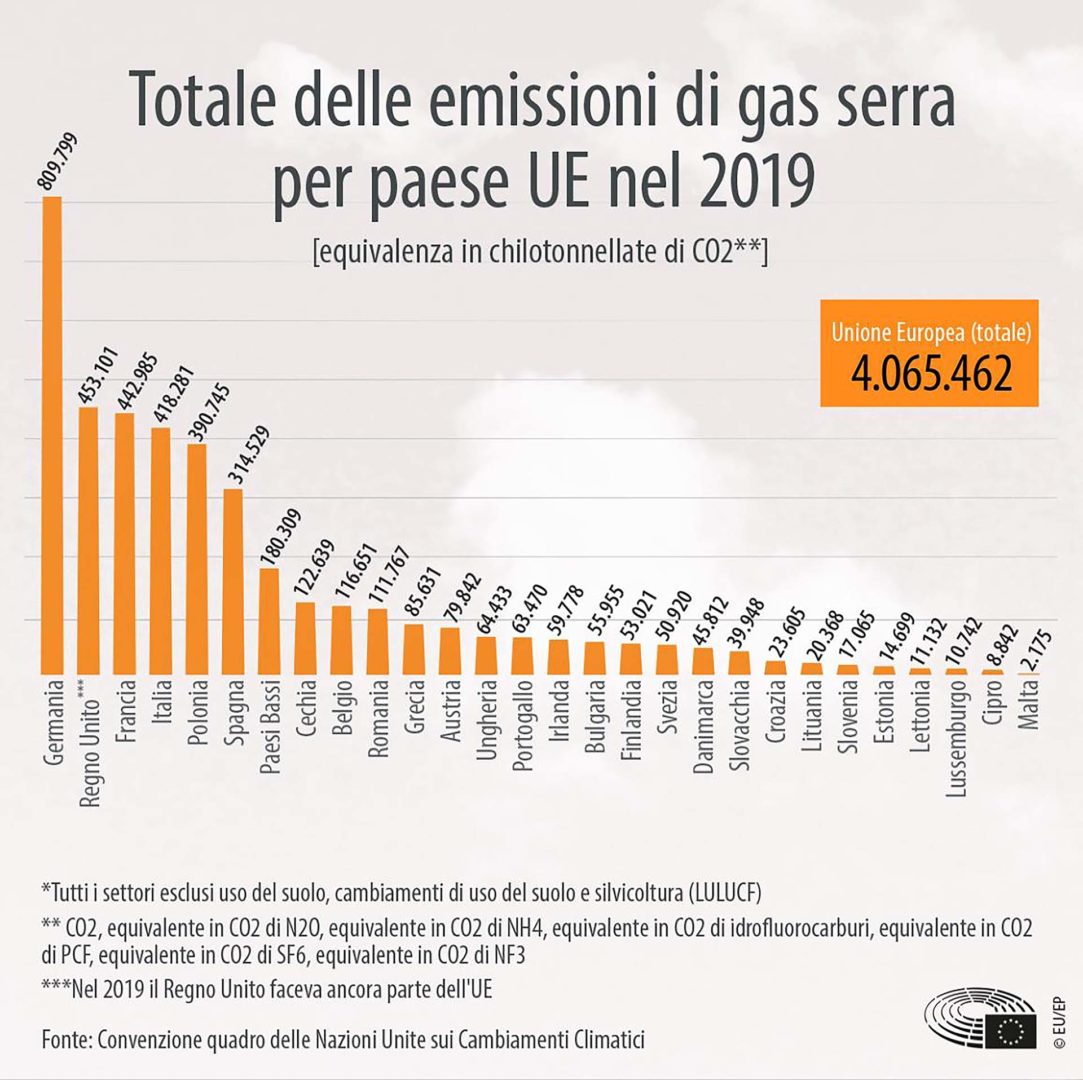

Eppure, il picco delle sue emissioni, previsto non prima del 2030, non è ancora stato raggiunto: mentre l’Europa, che a oggi rilascia appena ¼ dei suoi inquinanti – continuerà presumibilmente a ridurre del 5% le sue emissioni annue (rispetto al 2019) con l’obiettivo di dimezzarle entro questo decennio, la Cina continuerà ad aumentarle, con proporzioni superiori rispetto alle riduzioni Ue.

Ci aspetta, quindi, un pianeta a due velocità, uguali e contrarie. Nel 1990 la Cina rilasciava la metà dei gas serra emessi dai soli Stati Uniti, ma dopo soli 15 anni (nel 2005) il sorpasso poteva dirsi completato. Secondo l’Onu le emissioni di gas serra nel pianeta vanno aumentando ad una media superiore al 10% (10,6%, fonte Onu 2021), dato assai inquietante se si considera che la soglia raccomandata dall’accordo di Parigi (2015) prevedeva una loro riduzione del 43% entro il 2030, conditio sine qua non per limitare l’aumento delle temperature globali entro il limite massimo di 1,5°C.

Avrebbe dovuto essere il tema caldo dell’Agenda Cop27 di Sharm el-Sheik a novembre 2024; nel frattempo siamo ancorati alla domanda di partenza: che fare? L’ultimo decennio ha visto i Paesi della prima Età del Progresso consegnare il testimone del primato della produzione di gas serra ai Paesi di una nuova Rivoluzione Industriale che può dirsi ormai globale su scala planetaria.

Ne rimangono esclusi, per ora, i Paesi africani. Ma possiamo già da subito affermare che è solo questione di tempo. Ci separa infatti circa mezzo secolo da quando il cosiddetto Terzo Mondo dovrebbe prendersi la scena di una nuova rivoluzione demografica con a capo la Nigeria, che con i suoi circa 800 stimati milioni di abitanti triplicherà la propria popolazione salendo sull’altare del paese più popoloso del pianeta.

E ne seguirà una nuova rivoluzione eco-nomica, la terza significativa in ordine di tempo, che chiuderà la parabola del Progresso che 3 secoli prima ha iniziato la civiltà al mito dell’efficienza.

E intanto la Cina occupa stabilmente il primato della produzione, gas serra compresi, da oltre un decennio. Già nel 2015, secondo la Relazione del Centro comune di ricerca (Jrc) su Co2 fossile ed emissioni di gas serra globali (2019), la Cina rilasciava oltre 13 mln (13.067.691) di chilotonnellate di Co2, molto prossime ai circa 12,5 mln (12.466.320) del 2021.

Seguivano gli Usa con circa 6,5 mln (6.444.396), la metà della Rpc, ridotte drasticamente a 4,75 mln (4.752.080) nel 2021, ¼ in meno. In netto calo anche l’Italia, che da circa 400.000 Kt (418.281) è scesa ad oltre 300mila (319.670) Kt nel 2021, il 25% in meno.

Se invece rapportassimo le emissioni di Co2 al Pil, la Cina continuerebbe ad evidenziare valori rilevanti, con un indicatore di (0,5) più che doppio a quello degli Usa (0,23), mentre il primato mondiale spetterebbe al Turkmenistan (0,85), seguito da Oman (0,62), Mongolia (0,64) e Sud africa (0,55).

L’Italia è a quota (0,13). I lavori della Conferenza Onu sul Commercio e lo Sviluppo del 1964 (United Nations Conference on Trade and Development, Unctad) lo avevano già da tempo preannunciato: la responsabilità della povertà e della distruzione dell’ambiente era stata attribuita all’indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali da parte dei paesi industrializzati, in particolare di quelle collocate nei paesi poveri (Stefano Nespor).

Il giunco è appassito sul lago e nessun uccello canta più, sentenziava John Keats nella ballata de La Belle Dame Sans Merci (1819). Il pericolo di questo truce silenzio animò la lungimirante crociata intellettuale intrapresa dalla biologa statunitense Rachel Carson (1907-1964), che nel suo libro Primavera silenziosa (Silent Spring, 1962) ammoniva con struggente perizia come la diabolica magia della chimica avrebbe presto messo a tacere qualsiasi sinfonia canora dell’ambiente.

Se davvero noi sapremo essere ecologici, la natura continuerà a mettere in scena lo spettacolo de le bianche nuvole dei rami in fiore salutate dal gorghéggio mattutino delle rondini a primavera.

di Moreno Pivetti, architetto

Bibliografia

• Rachel L. Carson, Primavera silenziosa, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1963

• Jane Jacobs, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1969

• Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 1992; • Donald Worster, Storia delle idee ecologiche, Il Mulino, Bologna, 1994

• C. Geertz, Interpretazioni di culture, Il Mulino, Bologna, 1998

• Giovanni Sartori, Siamo incoscienti e siamo in troppi, in Corriere della Sera, 31 dicembre 2000

• Karl Polanyi, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000

• Stefano Nespor, Il governo dell’ambiente. La politica e il diritto per il progresso sostenibile, Garzanti Libri, Milano, 2009

• M. Sahlins, Un grosso sbaglio. L’idea occidentale di natura umana, Elèuthera, Milano, 2010

• E. Coccia, La vita delle piante. Metafisica della mescolanza, Il Mulino, Bologna, 2018

• Timothy Morton, NOI, esseri ecologici, Gius. Laterza & Figli Spa, Bari-Roma, 2018

• Donella E Dennis Meadows, Iorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori Libri spa, Milano, 2018

• Stefano Nespor, La scoperta dell’ambiente. Una rivoluzione culturale, Gius.Laterza & Figli Spa, Bari-Roma, 2020

• P. Descola, Oltre natura e cultura, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2021

• E. Borgnino, Ecologie native, Elèuthera, Milano, 2022

• Andrea Staid, Essere Natura. Uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente, Utet, Torino, 2022

• Jeremy Rifkin, L’età della resilienza. Ripensare l’esistenza su una Terra che si rinaturalizza, Mondadori Libri spa, Milano, 2022

• Jeremy Rifkin, Pianeta Acqua. Ripensare la nostra casa nell’universo, Mondadori Libri spa, Milano, 2024