Fare bene all’ambiente rappresenta un grande passo avanti rispetto al “non fargli male”, un passo che richiede sforzi economici e progettuali, un passo imprescindibile.

Emanuele Naboni, tornato in Italia dopo numerose esperienze all’estero (Royal Danish Accademy, Unsw a Sidney, Norman Foster Institute a Madrid…) collabora attualmente con la scuola di sostenibilità di Mario Cucinella e con l’Università di Parma occupandosi proprio di questa difficile tematica.

«Al momento – ha raccontato Naboni – le mie collaborazioni, che spaziano in diverse nazioni, riguardano sia la rigenerazione di masterplan di edifici sia l’affiancamento ai produttori per affinare le loro caratteristiche. È molto difficile che mi trovi nella stessa settimana nello stesso paese in modo continuativo e questo mi stimola molto perché mi permette di conoscere e trasferire un po’ di questa knowledge tra i diversi attori.

Rivediamo il concetto di sostenibilità

Desidero iniziare rivedendo un po’ il concetto di sostenibilità; parola che utilizziamo consciamente o inconsciamente e che ci dice di non fare alcuna operazione che possa danneggiare l’ambiente o possa creare un danno alle persone.

Questa è una definizione che ha qualche anno, risale al 1987, e la si deve alla norvegese Mrs Brundland, ma sono ancora attuali la definizione ed il fatto di creare l’impatto minimo su ambiente e persone?

Un’altra domanda che possiamo porci è questa: è ancora attuale la rappresentazione grafica di società, economia e sostenibilità come tre cerchietti che si intersecano, considerando questo come un buono schema di riferimento nella nostra produzione e nei nostri progetti?

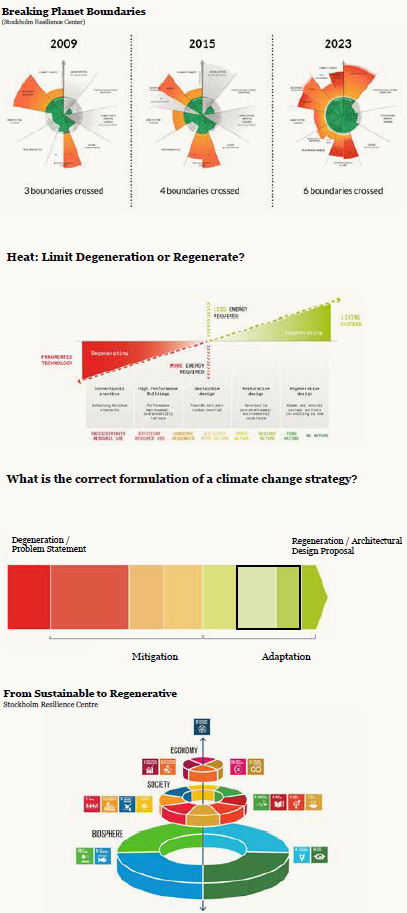

Entrambe queste definizioni sono messe in crisi da quelle che vengono chiamate Planet Boundaries ovvero i contorni, i limiti del nostro pianeta.

Possiamo rappresentare la situazione come una matrice con diverse assi, ognuna di queste assi riguarda suolo, acqua, aria e spazio antropico; c’è anche una treshold, un limite oltre il quale si entra nell’ambito dell’irreversibilità. I danni provocati all’ambiente non sono più reversibili; dal 2009 al quadriennio 2020/2023, che è un tempo relativamente breve, abbiamo compromesso a livelli di non ritorno diversi aspetti di biodiversità.

Alcuni contaminanti o concentrazioni in atmosfera hanno raggiunto limiti di non ritorno, lo stesso riguarda anche l’acqua, la qualità delle acque. Sul tema invito a guardare un film molto interessante, ormai datato di un paio di anni che trovate su Netlix, Breaking Boundaries, che parla proprio di come l’attività umana ha sostanzialmente lesionato questi layer che creavano l’ambito naturale.

Con nove boundaries e sei sorpassate ampiamente, quello che dobbiamo fare è rivedere il nostro approccio. Sinora abbiamo solo considerato la fascia della sostenibilità, che vuol dire creare zero impatto su persone e ambiente; ma i nostri prodotti, i nostri manufatti architettonici hanno maturato un debito verso l’ambiente ormai in parte degenerato, quindi dobbiamo ricreare quell’equilibrio, riportandolo secondo i teorici più estremisti a livelli di pre development.

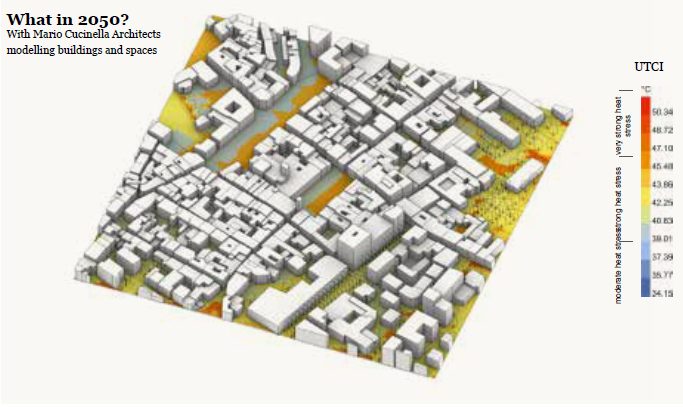

L’ambizione di questo convegno è un po’ più ampia ed è quella del regenerative design, nel quale riusciamo a creare manufatti che rigenerano l’ecosistema, che creano salute, che non utilizzano energia ma la producono, che nell’ambito del ciclo del carbonio contribuiscono alla decarbonizzazione.

In pratica abbiamo sempre un net value in tutti i prodotti e in tutti gli ambiti della nostra progettualità. Questo vuol dire cambiare anche terminologia: passare dal “mitigare” che vuol dire limitare i danni “all’adattarsi” e quindi creare sistemi in grado di cooperare con gli elementi naturali».

Cammino percorribile? E come?

«Serve un modello che non sia soltanto economico. È un modello, come rappresentato in un grafico wedding cake dello Stockolm Resilience Centre, che pone la biosfera al centro del nostro progetto.

La stessa comunità europea sta revisionando tutto il suo quadro normativo sulla base di questa wedding cake, mentre prima ragioni lobbistiche ed economiche avevano un po’ prevalso nello sviluppo e nelle specifiche di nuovi prodotti.

Sappiamo tutti che in un paio d’anni qualsiasi dei nostri atti costruttivi dovrà essere supportato dal life circle assessment, ossia da uno studio del ciclo di vita di tutto l’edificio. Per contestualizzare e portare questi problemi, sembrano così lontani, in situazioni specifiche vi porto idealmente a Sassuolo, un sito sul quale abbiamo lavorato con l’architetto Gehry e con lo studio di Mario Cucinella.

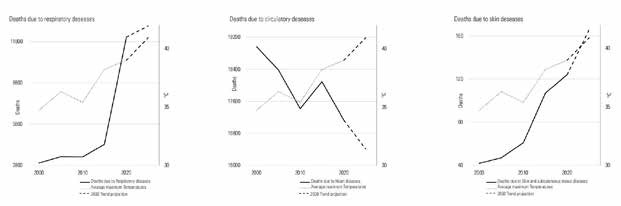

Sassuolo è teatro di produzione ceramica; cercando di capire la situazione proiettata nel 2050, abbiamo valutato le implicazioni nei diversi angoli di relazione di un progetto edilizio o di un prodotto edilizio.

Dallo studio nascono proiezioni realizzate con dei modelli microclimatici che tengono conto anche di tutti i cicli di carbonio in cui vediamo le temperature percepite ad esempio nel centro di Sassuolo, dove abbiamo aree con temperature percepite di circa 50 gradi. Significa che i nostri prodotti devono capire come devono correlarsi nel ciclo termodinamico.

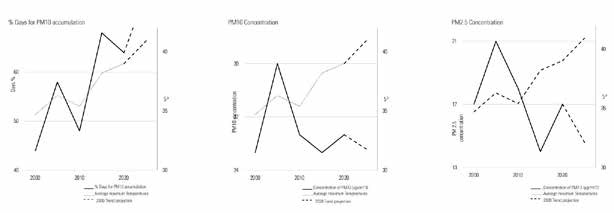

Gli effetti di questi cambiamenti termici sono moltissimi; ad esempio, quando parliamo di salute i contaminanti presenti in atmosfera hanno una catalizzazione, una reazione chimica indotta dall’aumento di temperatura che porta all’aggravamento di alcune patologie. Diventa quindi importante che i prodotti edilizi diventino stabili, che non siano capaci di contribuire ulteriormente a quello che è il carico di inquinamento.

Se pensiamo a un prodotto rigenerativo è molto importante avere un prodotto che sia in grado di assorbire parte di questi inquinanti e nello stesso tempo limitare le temperature, attraverso alcuni feature come per esempio la riflettenza termica. Sappiamo che c’è poi un forte tema legato al risparmio energetico rispetto all’energia impiegata per il riscaldamento ed il raffrescamento.

Sappiamo che il riscaldamento diventerà sempre meno importante e il raffrescamento diventerà più importante; per questo andrà rivisto il ruolo dell’isolamento e andrà valutato il ruolo crescente da parte di tutti i sistemi di schermatura degli edifici. C’è una transizione in atto e sappiamo che alcuni edifici rispetto ad altri, per via della scelta materica dei prodotti utilizzati, sono più o meno resilienti rispetto ai nuovi trend termici.

Teniamo conto che in generale su una media annuale ogni dieci anni avremo un incremento di temperatura di tre gradi secondo l’Apcc 8.5 che prevede poca azione di contrasting rispetto al climate change. Chi opera nella produzione è inserito in comparti industriali che hanno un loro metabolismo, hanno una loro termodinamica, hanno dei lavoratori e quindi deve subentrare un’etica del lavoro.

La rigenerazione è anche un aspetto culturale del lavoratore che è parte del processo e che sostanzialmente è al centro del processo. Quindi rigenerare è anche un atto sociale dei lavoratori stessi, attraverso migliori condizioni indoor dal punto di vista termoigrometrico, ma anche dei contaminanti, ma anche psicofisiologico grazie al contatto con la natura, al fatto di avere un ambiente stimolante per i lavoratori. Seppur possa sembrare marginale, c’è una grossa crisi di tutto il living system».

modelling buildings and spaces

Rigenerare diventa imprescindibile

«Benché si parli da anni di isola urbana di calore, questa definizione con il climate change diventerà sempre più desueta e meno contemporanea, perché sostanzialmente la città è il layer che resiste meglio al cambiamento climatico, per via della sua massa e della sua abilità di relazionarsi anche ad oscillazioni. Sappiamo però che la maggior parte delle specie, specialmente in questa zona dell’Emilia Romagna ma in Italia in generale, con tre o quattro gradi di differenza entra in crisi. Non è capace più di svolgere alcuna funzione di termoregolazione o di evaporative transpiration, il che vuol dire che la maggior parte delle coltivazioni e dell’agricoltura oggi sul territorio diventa disfunzionale, cambia il suo stato provocando in alcuni casi una riduzione delle performance non solo per il fatto che la pianta muore, ma anche perché se la pianta secca non solo non riduce la temperatura locale, ma addirittura la aumenta. Diventa quindi importante capire in che modo l’edilizia o il prodotto edilizio possono interfacciarsi con il prodotto e con l’elemento vegetale diventandone quasi scudo, protezione, elemento collaborante. Una grossa fetta del mercato futuro sarà rappresentata da prodotti o soluzioni architettoniche o da una città che sono in grado di creare un microclima e condizioni ideali non soltanto per l’utente finale, ma per la vegetazione che poi va a svolgere quella funzione per le persone. Diciamo che l’ambito commerciale del prodotto edilizio non è più soltanto quello della persona ma anche dell’ambiente vegetale».

Componentistica edilizia e biodiversità

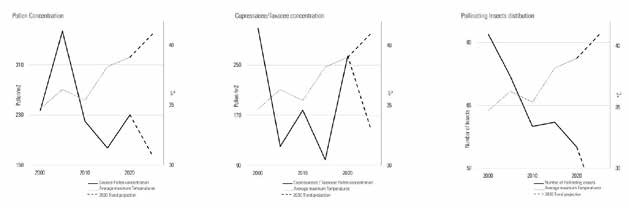

«Sappiamo in particolare che c’è un forte decadimento degli insetti impollinatori così come delle piante che producono il polline. Bastano un grado o due di differenza, indotti dal climate change, per provocare un disastro di tipo ecologico, nel senso che c’è una “disincronizzazione” tra ambiente vegetale ed animali che è alla base del fallimento delle colture agricole così come del ciclo della produzione sia animale che vegetale.

Produttori e progettisti devono chiedersi che modo si possa creare un ambiente resiliente, in grado di creare le condizioni nelle quali l’aspetto umano, vegetale ed animale possono cooperare. Un altro problema è quello del ciclo delle acque, sappiamo che c’è una forte riduzione dei flussi idraulici.

Valutando i dati che riguardano il comparto di Sassuolo abbiamo constatato ampiamente come il nostro territorio si stia sempre più privando di acqua; sono sempre più frequenti gli episodi eccezionali di grande carico idrico, unito però ad una media in cui il territorio perde sempre più acqua per cederla al mare.

Quindi c’è una filiera produttiva che deve confrontarsi con meno acqua. L’acqua diventa una risorsa preziosa che deve essere rigenerata e non più soltanto reimmessa in un ciclo. Riportando quello che succede in un segmento italiano rappresentato da sistema ceramico, ma che succede in diversi segmenti produttivi, cerchiamo di capire quali possono essere le caratteristiche del prodotto rigenerativo e in che modo questo si differenzia rispetto al prodotto sostenibile.

Da alcuni anni cerco di non usare più la parola sostenibile; ciò che si nota e che più mi urta quando si parla di ecologia, salute o decarbonizzazione nell’ambito della progettazione sostenibile, è la presenza di termini come basso, minore, minimizzazione, riduzione, ridotto. Tutto è riferito al ridurre un tipo di danno, invece in ambito teorico è qualche anno che studiamo il progetto rigenerativo attraverso concetti che arrivano dall’ecologia in primis.

Quando parliamo di ecologia non si parla più di materiali che non impattano la diversità, la biodiversità, ma di materiali che supportano la biodiversità, materiali che sono facilmente riparabili, che al loro termine o in una fase del loro ciclo di vita sono “reimmissibili” nel ciclo nell’ecosistema. Materiali che aumentano e supportano l’ecosistema locale invece di limitarne l’impatto dello stesso, materiali che migliorano attivamente la qualità dell’aria sia dell’ambiente interno sia dell’ambiente esterno.

Materiali senza emissioni o che addirittura riescono ad incorporare alcune di queste emissioni; materiali che non usano più energia, ma che la generano essi stessi. Materiali che non si limitano a ridurre l’impatto sull’uomo; abbiamo minimizzato per anni gli elementi impattanti la salute, partendo dalle tabelle con dei contenuti minimi di ingredienti precursori di tumori, quando invece il materiale rigenerante è un materiale “salutogenico”, un materiale che crea salute invece che ridurre il suo impatto sull’uomo».

Questo nuovo modo di pensare l’edilizia impone un cambio di idee ed un cambio di passo. Sorgono così domande le cui risposte rappresentano la vera sfida. «Sia progettisti sia produttori o ingegneri sicuramente si chiederanno se sia necessaria una formazione specialistica e si porranno domande sui costi che probabilmente sono più elevati.

Sono proprio questi dubbi che ci rendono tutti un po’ autori di una certa resistenza al cambiamento. Abbiamo già dei prodotti codificati che funzionano bene, che in comune passeranno, perché dobbiamo metterci in gioco? Un altro freno è rappresentato dalle normative limitanti, nel senso che i nostri prodotti sono già stati certificati, sono già stati attraversati da varie iterazioni di certificazione, per quale motivo dovremmo avventurarci nell’utilizzo di materiali di indubbia stabilità nel tempo che il geometra comunale non recepirà con grande gioia?

C’è una revisione di tutta una logica di produzione o anche del processo in cantiere o anche dei semplici blocchi Bim che l’architetto vorrebbe avere a disposizione per il suo progetto. Sono tutti elementi di resistenza, ai quali si aggiungono tutti gli aspetti economici, perché siamo in un momento in cui c’è pochissimo incentivo normativo per sostenere questa trasformazione.

Il cambio culturale trova moltissimi ostacoli che dobbiamo conoscere ed approfondire, ma dobbiamo anche essere in grado di affrontare il salto dell’ostacolo. Suggerisco la lettura del libro “Design in digitale practice”, scaricabile gratuitamente su ResearchGate o su altri canali, anche sul sito della Royal Danish Accademy di Copenaghen. È un volume in inglese di circa 500 pagine dedicato al tema del regenerative design realizzato anche con grosse firms come Big, Henning Larsen e altri architetti italiani e alcuni produttori».